Tra poco mi affaccerò al mondo del lavoro, e questo un po' mi intimorisce. Qualche anno fa, stavo sfogliando il mio pesante manuale di storia dell’arte e mi sono imbattuta in un’opera che rappresentava due donne: una che stirava e l’altra che tirava un enorme sbadiglio di stanchezza, mentre teneva in mano una bottiglia di alcol, probabilmente per mantenersi sveglia. Pur essendo un dipinto, percepivo la stanchezza di quella donna che, nel titolo, si chiariva essere una stiratrice, ossia una donna che per guadagnarsi da vivere stirava. Rimasi sorpresa anche alla vista dell’autore, Edgar Degas. Alla fine sia nel caso delle sue opere dedicate alle ballerine che a questo lavoro l’artista pare attento a rappresentare i gesti e i movimenti.

Edgar Degas, Le stiratrici, tra il 1884 e il 1886, Museo d’Orsay

Un’altra interessante rappresentazione è quella proposta da un altro importante artista francese, Gustave Caillebotte, che fu uno dei primi a raffigurare la nascita del proletariato urbano. Infatti, nelle opere della fine dell’Ottocento, molto più frequentemente, ritroviamo i contadini e altri lavoratori della terra. All’epoca, l’opera di Caillebotte non fu apprezzata, poiché era vista come documentaristica e interpretata come “pittura volgare”.

Gustave Caillebotte, I piallatori di parquet,1875,Museo d’Orsay

In passato, il lavoro più spesso rappresentato all’interno della storia dell’arte era sicuramente quello agricolo. Possiamo osservarlo all’interno dell’opera di Pieter Bruegel il Vecchio, intitolata La Mietitura. Qui vediamo diversi lavoratori sdraiati sotto un albero, in cerca di un momento di riposo e intenti a mangiare insieme dopo il duro lavoro. Questo è il quarto pannello sopravvissuto della serie dei Mesi, commissionata da un celebre mercante di Anversa. I colori caldi ci trasmettono il caldo in cui questi contadini si ritrovano a lavorare.

Pietel Bruegel il Vecchio, La Mietitura,1565,Metropolitan Museum of Art

Se nel caso dell’opera di Bruegel la stanchezza dei braccianti è palese, molto spesso il lavoro contadino veniva visto come un mestiere che avvicinava a una sorta di sacra spiritualità, soprattutto a fine ‘800. Lo possiamo osservare in diverse opere dell’artista francese Millet. A terra vediamo gli strumenti usati nella raccolta delle patate, mentre i due contadini recitano l’Angelus, preghiera che ricorda il saluto dell’angelo a Maria nell’Annunciazione. Millet si ispira a un suo ricordo d’infanzia. Quest’opera fu molto apprezzata dall’artista surrealista per eccellenza, Salvador Dalí.

Jean-François Millet, L'Angélus, tra il 1857 e il 1859, Museo d’Orsay

Un’opera che racconta il duro lavoro delle donne sempre in campo agricolo è Per ottanta centesimi! di Angelo Morbelli. Già dal titolo comprendiamo come ci sia un atto di denuncia verso lo sfruttamento di queste donne. Raffiguriamo le mondine, ossia le lavoratrici stagionali nelle risaie, che sono immerse e piegate a togliere le erbacce dalle risaie per permettere alle piante di riso di crescere. Oltre alla paga molto bassa, le condizioni di lavoro non erano accettabili.

Angelo Morbelli, Per ottanta centesimi!, 1895-1897, Fondazione Museo Francesco Borgogna

A volte il lavoro veniva invece omaggiato come nell'opera di Ford Madox Brown dal nome "Il lavoro". Gli "eroi" in quest'opera sono i lavoratori più umili, che non a caso si trovano al centro della scena e assumono pose che ricalcano quelle delle sculture classiche. Dietro a questi lavoratori, un nobile a cavallo con la figlia si trovano in ombra, non in maniera casuale infatti i nobili sono la classe che non lavora.

L'interesse dell'artista era quello di glorificare il lavoro. L'artista impiegò ben undici anni su questo lavoro, che poi denominò "l'opera della mia vita".

Ford Madox Brown, Il lavoro, 1852–1865, Manchester Art Gallery

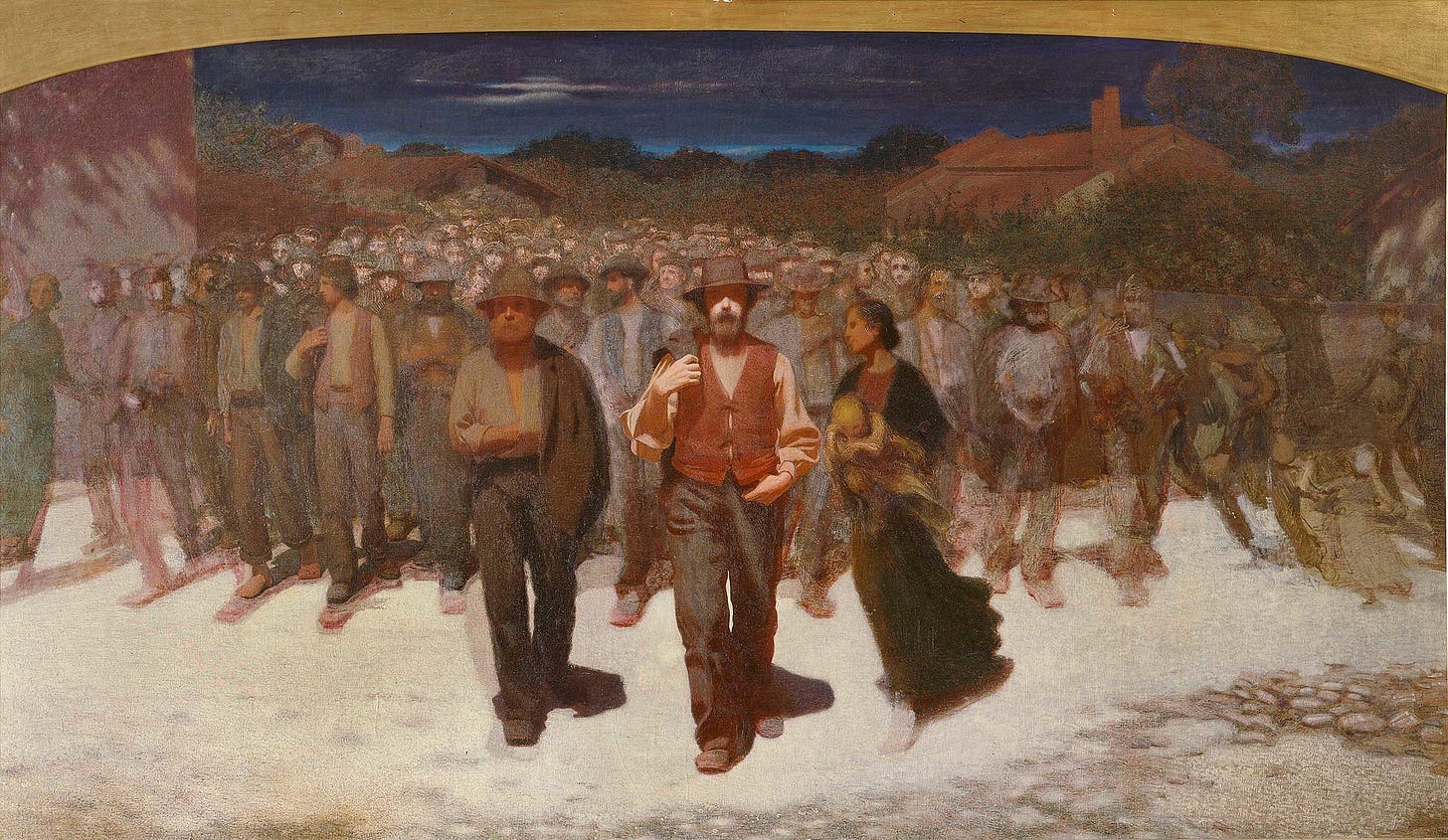

Risulta necessario citare Giuseppe Pellizza da Volpedo, che rappresentò molte volte gli operai, la nuova classe emergente tra fine ‘800 e inizio ‘900. Nella “Fiumana” l’opera meno nota che precede il “Quarto Stato” vediamo la massa di lavoratori che marciano. La massa appare indefinita ma emergono già con buona chiarezza le tre figure centrali: la donna col bambino e i due uomini.

Giuseppe Pellizza da Volpedo, La fiumana

Un'opera iconica è "Il Quarto Stato" ed era il termine per definire la classe più umile, esposta alla Galleria d'Arte Moderna di Milano. In questo caso ci appare una maggior definizione della massa e delle figure centrali che vediamo vestite in modo semplice ma dignitosa che marciano per richiedere diritti. Se ci avviciniamo attentamente, noteremo che la tecnica utilizzata è quella divisionista, ossia si stende la pittura con piccoli tocchi di colore. Fu l’ultimo dei suoi lavori prima del suicidio.